Мартенсовские чтения: «Женевские конвенции, как и воинские уставы, кровью писаны»

Международная конференция «Мартенсовские чтения - 2019»* прошла в Санкт-Петербурге в 13-й раз и собрала экспертов, ученых и практиков из самых разных стран. Международный Комитет Красного Креста (МККК) организовал ее совместно с Российской Ассоциацией международного права и Санкт-Петербургским государственным университетом 30-31 мая 2019 г.

В преддверии 70-летия Женевских конвенций 1949 г. отдельная секция была посвящена истории их создания, их действию и важности положений этих договоров в современных конфликтах. С основными докладами выступали бывший член Ассамблеи МККК Франсуа Бюньон и заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин. Франсуа Бюньон рассказал, в частности, о последствиях неприсоединения СССР к Женевской конвенции 1929 г. о защите военнопленных: «Из-за этого нацистская Германия отказала советским военнопленным в гуманном обращении и более 3 млн солдат и офицеров Красной Армии погибли в плену».

Выступление историка Франсуа Бюньона.

Женевские конвенции, как и воинские уставы, кровью писаны.

Бахтияр Тузмухамедов и Михаил Гальперин.

Евгений Загайнов, директор Правового департамента МИД РФ, посвятил свой доклад вкладу России и СССР в разработку Женевских конвенций 1949 г.

«Примечательно, что вопрос о том, чтобы явным образом исключить гражданское население из военных целей ставился еще российским юристом Федором Федоровичем Мартенсом в ходе Брюссельской конференции 1874 года, созванной по инициативе России для определения законов и обычаев войны. Однако эта идея тогда не нашла поддержки. И более того, некоторые делегации сделали оговорку, что гражданское население должно быть законной целью войны, поскольку воздействие на него вызывает бунты и этим помогает осуществлению военных целей.

Выступление Евгения Загайнова, директора Правового департамента МИД

Во время Мирной конференции СССР в числе прочих внес предложение о распространении запрета на уничтожение имущества не только принадлежащего частным лицам, но и имущества, принадлежащего государственным, кооперативным и общественным организациям, когда это не обусловлено военными целями».

Участники конференции.

Внимание аудитории особенно привлекли доклады и обсуждения секции, затрагивающей актуальные вопросы противодействия терроризму и антитеррористического сотрудничества государств.

Выступление Екатерины Степановой, ИМЭМО РАН.

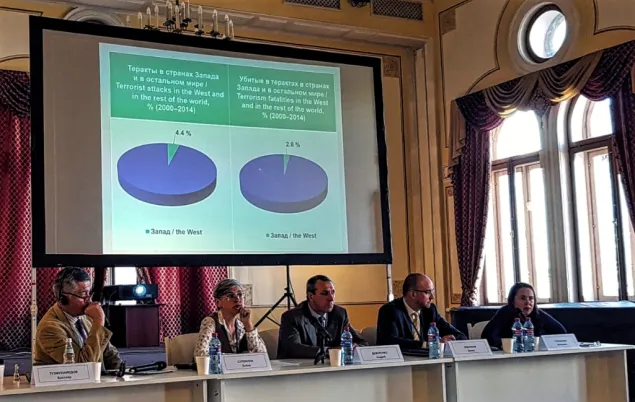

Екатерина Степанова, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, рассказала о непропорциональности в антитеррористической международной повестки.

«У международного антитеррористического сотрудничества масса препятствий – и геополитические противоречия самого разного уровня, и двойные стандарты. Но наиболее фундаментальное противоречие на глобальном уровне носит, скорее, объективный характер. Это противоречие – не по линии «Восток-Запад» или «Россия-Запад». Это противоречие по линии развитый постиндустриальный мир и ряд прежде всего исламских регионов миров. Здесь колоссальная диспропорция распределения террористической активности и прямого ущерба от терроризма.

94% убитых в терактах на сегодняшний момент приходится на три региона мира: Ближний Восток, Южная Азия и часть Африки.

Медийно-политический эффект от терактов не всегда пропорционален физическим параметрам. Он в гораздо большей степени зависит от того, насколько центральную роль в мировой политике играет тот или иной конкретный контекст.

Выступление Екатерины Степановой, ИМЭМО РАН.

Любой теракт с относительно крупными жертвами в Лондоне, Брюсселе или Париже привлекает непропорционально большое внимание по сравнению с часто гораздо более смертоносными и уж точно более регулярными терактами в Кабуле, Могадишо или Лахоре.

Этот политико-медийный эффект отражается и на формировании международной антитеррористической повестки, где непропорционально представлены озабоченности, типичные для стран постиндустриального мира».

Международное право является безальтернативным и фундаментальным регулятором международных отношений, в том числе, в сфере противодействия международному терроризму.

Денис Темников, начальник отдела, Департамент по вопросам новых вызовов и угроз, МИД РФ.

Александр Смирнов из Антитеррористического центра СНГ рассказал о сотрудничестве, которое ведут государства-участники в противодействии терроризму.

«Наиболее актуальной угрозой для государств СНГ является формирование на северной границе Афганистана рядом с границами ряда государств Содружества скопления боевиков ИГИЛ (так называемого Вилайята Хорасан, региональной ячейки ИГИЛ) и Талибан. Есть опасность прямой вооруженной экспансии.

Бахтияр Тузмухамедов и Александр Смирнов.

Прикладные ключевые направления сотрудничества стран СНГ включают:

- выявление и ликвидация спящих ячеек террористов перекрытие каналов нелегальной миграции и усиление режима погранконтроля (очень актуальное направление в контексте «возвращенцев»

- противодействие финансированию терроризма

- проведение совместных мероприятий по розыску лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности

- противодействие пропагандистской и вербовочной деятельности».

Выступление Антуана Бувье, МККК.

Вместе с тем, Антуан Бувье, региональный советник МККК по правовым вопросам в странах Восточной Европы и Центральной Азии, выразил озабоченность организации в связи с глобальной антитеррористической повесткой.

«Антитеррористические меры, принимаемые государствами, запрещают любую поддержку террористическим организациям или негосударственным вооруженным формированиям. Это создает дополнительную нагрузку на гуманитарные организации, деятельность которых может быть воспринята как помощь тем, кого определяют как террористов. В том числе и гуманитарная помощь такой нейтральной и беспристрастной организации, как МККК.

Посчитать преступными могут любые виды гуманитарной деятельности

Посчитать преступными могут любые виды гуманитарной деятельности – такие, как посещение задержанных с целью оценки условий их содержания, военная хирургия, распространение знаний по международному гуманитарному праву, предоставление гуманитарной помощи гражданскому населению на захваченной территории. Все эти традиционные виды деятельности МККК поставлены под угрозу ужесточением антитеррористических мер».

Участники конференции на выставке МККК, посвященной теме детей на войне.

Фиона Терри, руководитель Центра изучения оперативной деятельности и опыта, представила исследование МККК «Истоки сдержанности на войне», основанное на результатах двух лет совместной научной работы группы выдающихся ученых и МККК. Исследователи разговаривали с представителями официальных вооруженных сил и с вооруженными группировкам, в том числе, с вооруженными силами Австралии и Филиппин; исламистскими группировками, такие как «Ансар-ад-Дин» в регионе Сахель; вооруженными скотоводами в Южном Судане и РВСК-АН в Колумбии. На конкретных примерах они проанализировали, как формальные и неформальные нормы влияют на поведение солдат и членов вооруженных групп.

Выступление Фионы Тьерри, МККК.

Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья, рассказал, в частности, об исследованиях, показывающих, что число садистически настроенные люди, желающие видеть мучения жертв, колеблются от шести до 12 процентов: «Остальные не проявляют садизма, но обучаются в процессе действий и возникает привыкание к совершению насилия. Это известно благодаря большому материалу исследований преступлений нацистов и впоследствии подтверждено ситуацией в Руанде».

Выступление Сергея Ениколопова.

Другие секции конференции были посвящены таким важным вопросам, как

- дети и война,

- окружающая среда и МГП,

- война в городах и

- 150-летие Международного журнала Красного Креста.

________________________________

* "Международная научно-практическая конференция по международному гуманитарному праву Мартенсовские чтения – 2019 «Женевские Конвенции: 70 лет спустя»"