Colombia: La protección de la población civil enfrenta una grave crisis

En 2024, la situación humanitaria en Colombia se deterioró de manera preocupante. La intensificación de las disputas territoriales entre grupos armados, su reconfiguración y fragmentación, el incremento de las acciones armadas, el endurecimiento de los mecanismos de control sobre la población civil en zonas bajo el dominio de actores armados, así como la reanudación de las hostilidades entre la Fuerza Pública y algunos de estos grupos tras el fin de los ceses al fuego, aumentaron significativamente la exposición de la población civil a graves riesgos de protección y a violaciones del DIH.

Entre los riesgos más preocupantes se encuentran el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes; la violencia sexual; la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos; la falta de respeto a los principios que rigen la conducción de hostilidades; y el trato indebido de civiles, entre otros. La materialización de estos riesgos profundizó diversas consecuencias humanitarias, como el número de personas heridas, muertas y desaparecidas; la afectación por artefactos explosivos; el confinamiento; el desplazamiento; y los actos violentos contra la asistencia de salud. Este contexto agravado generó una presión extrema sobre las comunidades, y provocó un intenso sufrimiento para la población civil.

A pesar de la gravedad de los hechos, una parte significativa de esta realidad permaneció invisibilizada. Las dinámicas cambiantes del contexto territorial y el comportamiento impredecible de los actores armados limitaron aún más el acceso de las víctimas a las rutas de atención estatal y

humanitaria, lo que profundizó su aislamiento y vulnerabilidad. Además, estas condiciones dificultaron que quienes estaban fuera de las zonas más afectadas comprendieran la magnitud de la crisis humanitaria.

Las comunidades vulnerables, entre la espada y la pared

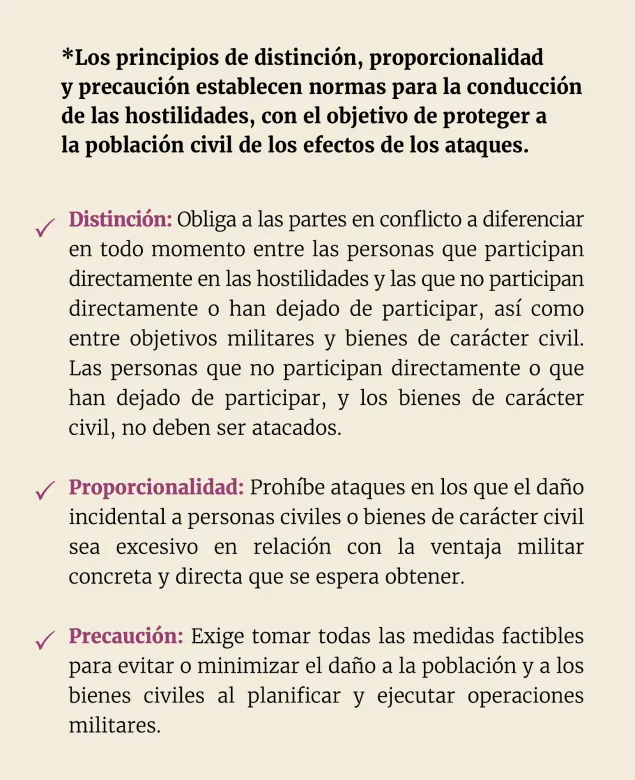

El aumento de los enfrentamientos entre actores armados agravó los desafíos en la conducción de hostilidades, especialmente por el incumplimiento de los principios deprecaución y distinción*. El año pasado se registraron numerosos incidentes en los que la población civil quedó atrapada en el fuego cruzado, sufriendo las peores consecuencias de la confrontación armada. Así mismo, se reportaron daños a bienes civiles como resultado de los combates, incluidos casos de ocupación por parte de actores armados para fines militares o para la atención de heridos.

Estas acciones pusieron en grave peligro a las comunidades, ya que el uso indebido de bienes de carácter civil por parte de actores armados puede conllevar tanto su destrucción como la pérdida de su protección frente a ataques. Entre los bienes civiles afectados se encuentran varias escuelas, que en algunos casos fueron ocupadas temporalmente por actores armados, sufrieron daños directos durante los enfrentamientos o quedaron rodeadas por artefactos explosivos. Esta circunstancia limitó el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, quienes al no poder asistir a clases durante varios días o incluso meses, quedaron en mayor riesgo de ser involucrados en los conflictos armados. La escuela, al representar un entorno protector, se convierte en un elemento clave para su seguridad y desarrollo humano integral.

Lo anterior también tuvo un impacto significativo en la salud mental de los docentes, quienes experimentaron temor constante, incertidumbre, angustia y altos niveles de estrés y ansiedad. En 2024, brindamos acompañamiento y atención psicológica y psicosocial a 27 profesores que presentaban este tipo de secuelas y que trabajaban en algunas de las zonas más afectadas por los conflictos armados. Sin embargo, esta cifra refleja solo una parte del problema, ya que la mayoría de los profesores no reporta la situación, ya sea por miedo o porque, en su deseo de ayudar a las comunidades y seguir cumpliendo con el rol de cuidadores, postergan la búsqueda de ayuda hasta llegar al límite de sus capacidades.

Las comunidades de las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia no solo sufrieron las consecuencias directas de las hostilidades, sino también la presión ejercida por los actores armados. La disputa por el control territorial incrementó la estigmatización de la población civil que, en múltiples ocasiones, fue acusada por los actores armados de pertenecer, auxiliar, favorecer o ser cómplice de una u otra parte de los conflictos, simplemente por permanecer en el territorio e intentar sobrevivir en medio de la confrontación.

Esta situación tuvo graves consecuencias para las comunidades, desde la ruptura de sus mecanismos sociales de diálogo, defensa y resiliencia, hasta amenazas y desplazamientos individuales. Además, la estigmatización afectó la labor humanitaria neutral e imparcial, ya que, en algunos

casos, los actores armados restringieron el acceso a la ayuda para las comunidades afectadas al considerar que podría beneficiar a una de las partes de los conflictos. Esta restricción agravó la situación en zonas con necesidades urgentes derivadas de la violencia.

En este contexto es importante señalar que las partes en conflicto tienen la obligación de permitir y facilitar, sin obstáculos y con celeridad, el paso de toda ayuda humanitaria destinada a la población civil que la necesite, siempre que sea imparcial y se brinde sin ninguna distinción. Por otra parte, en las áreas bajo el control de actores armados, el trato hacia la población civil se deterioró aún más. Ese deterioro se reflejó en un aumento de las violaciones del DIH, como homicidios, amenazas y otros abusos de diversa índole, así como el confinamiento de comunidades y el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. En muchos casos, estas acciones fueron utilizadas como mecanismos de control social.

La compleja realidad que enfrentó la población civil evidenció la creciente falta de respeto del derecho internacional humanitario. El año pasado documentamos 382 presuntas violaciones del DIH, de las cuales el 44 % correspondió a actos cometidos fuera de las hostilidades, dirigidos contra la vida y la integridad física y mental de las personas protegidas por el DIH, como la población civil y quienes han quedado fuera de los enfrentamientos. Otro 33 % estuvo relacionado con la conducción de las hostilidades, en particular con el incumplimiento de la obligación de las partes en conflicto de tomar precauciones para proteger a la población y los bienes civiles de los efectos de los ataques. El 23 % restante

incluyó hechos que afectaron la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades afectadas, su bienestar, la propiedad civil y el acceso a los servicios de salud, entre otros. Estas cifras reflejan únicamente los casos que pudimos documentar directamente y no la totalidad de los hechos ocurridos.

En Colombia, la situación de riesgo para la vida y la integridad de las personas afectadas por los conflictos armados y la violencia ha alcanzado niveles alarmantes, y tiene un impacto profundo en las comunidades más vulnerables. Aunque trabajamos arduamente para mitigar los riesgos, al igual que otras organizaciones humanitarias, es fundamental enfatizar que la responsabilidad principal recae en las partes de los conflictos armados. Estas tienen el deber de cumplir con las normas del DIH, cuyo propósito es salvaguardar a la población civil y prevenir que sufra las consecuencias de las hostilidades. El incumplimiento de estas normas pone en grave peligro la vida y la dignidad de las personas. Por ello, es imperativo subrayar que el respeto al DIH no admite excepciones ni concesiones.