URGENTE: TENSIONES EN ORIENTE PRÓXIMO Y ORIENTE MEDIO

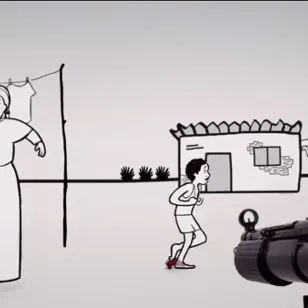

La situación en Oriente Medio se deteriora tras la reciente escalada de violencia que se está cobrando muchísimas vidas en Gaza, Irán, Líbano, Siria, Yemen y otros lugares. La población civil soporta la peor parte del conflicto, y la necesidad de asistencia humanitaria no deja de aumentar.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está sumamente preocupado por la intensificación de la violencia, por lo cual trabaja de manera activa para atender las consecuencias humanitarias que esta genera. Prestamos apoyo esencial a quienes más lo necesitan: atención de salud, alimentos, agua y artículos de primera necesidad para el hogar, entre otros socorros.

Su donativo puede ayudarnos a ampliar nuestros esfuerzos para proteger la vida, apoyar a las instalaciones de salud y prestar asistencia vital allí donde más necesaria es. Juntos podemos mejorar la situación defendiendo la humanidad y la dignidad en un momento tan complicado.