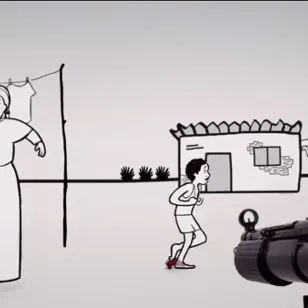

Nous agissons sans prendre parti

Grâce à notre statut neutre, impartial et indépendant, nous pouvons agir là où les autres acteurs ne vont pas. Partout dans le monde, nous fournissons une assistance humanitaire à des personnes dont la vie a été bouleversée par un conflit armé ou d’autres formes de violence. Nous faisons en sorte de protéger leur vie, d’atténuer leurs souffrances et de défendre leurs droits.